Un bassin peut sembler paisible en surface, mais il cache parfois des menaces invisibles. Les nitrates, par leur présence discrète, s’invitent dans l’eau et bouleversent l’équilibre sans prévenir. Comprendre leur origine et leur impact, c’est déjà reprendre la main sur la santé de son écosystème aquatique.

Les nitrates NO3 : comprendre un polluant discret mais omniprésent

Le nitrate (NO3-) s’introduit dans l’eau du bassin avec une constance que beaucoup négligent. Dernier maillon du cycle de l’azote, il provient de la transformation progressive de l’ammoniac (NH3) issu de la dégradation des matières organiques, puis du nitrite (NO2-). Ce processus, orchestré par les bactéries nitrifiantes, rend le nitrate omniprésent et difficile à déceler, infiltré dans la majorité des eaux naturelles, qu’elles soient superficielles ou souterraines.

La pollution nitrate s’intensifie sous la pression du ruissellement agricole, des apports massifs d’engrais et du rejet d’eaux usées. Ces différentes sources, souvent conjuguées, accélèrent l’accumulation de NO3- dans les bassins, atteignant vite des seuils préoccupants. Le nitrate, ce sel issu de l’acide nitrique, est recherché pour sa capacité à nourrir les cultures, mais il devient rapidement un ennemi de l’équilibre aquatique.

Voici les principales origines de cette surcharge :

- lessivage des sols traités avec des engrais chimiques,

- débordements d’eaux usées non suffisamment traitées,

- ruissellement des eaux de pluie sur des parcelles agricoles.

Face à ce constat, la lutte contre la pollution nitrate s’impose comme une tâche de fond : repérer les sources, comprendre les flux, surveiller de près la concentration de NO3- dans chaque bassin. La capacité des nitrates à s’accumuler sans bruit oblige à examiner l’ensemble du cycle de l’azote et à contrôler chaque arrivée d’eau, car c’est souvent dans le détail que l’équilibre se joue.

Pourquoi votre bassin est-il particulièrement vulnérable aux excès de nitrates ?

La vulnérabilité d’un bassin aux excès de nitrates tient à la rencontre de plusieurs réalités. Avant tout, le bassin forme un espace fermé, exposé à chaque intrusion extérieure : engrais appliqués à proximité, ruissellement lors des précipitations, eaux usées mal canalisées, et surplus de déchets organiques dus à une alimentation excessive des poissons. Individuellement ou ensemble, chacun de ces apports contribue à la pollution de l’eau du bassin.

L’absence de renouvellement rapide aggrave ce phénomène. Contrairement à un cours d’eau ou à une nappe souterraine, le bassin concentre les entrées de NO3- sans véritable dilution. Un excès d’aliments, une poignée d’engrais dispersée au mauvais moment, et la charge en nitrates grimpe soudainement. Les déchets organiques s’accumulent, se décomposent et alimentent le cycle de l’azote. Progressivement, le nitrate s’installe et s’accroît, presque sans bruit.

Les recommandations de l’OMS pour l’eau potable, moins de 50 mg/L de nitrate, rappellent que la marge de sécurité est mince. La directive nitrates pose un cadre, mais sur le terrain, la réalité échappe souvent à la régulation administrative. Apports accidentels, lessivages imprévus, maintenance négligée : autant de facteurs qui transforment le bassin en réservoir passif, incapable de se régénérer spontanément.

Ce contexte exige une vigilance constante, surtout face à la diversité des sources de pollution nitrate : infiltration d’engrais, rejets d’eaux usées, gestion hasardeuse des déchets organiques. Le bassin, microcosme exposé, reflète les déséquilibres générés par les pratiques agricoles et domestiques actuelles.

Algues, poissons, plantes : comment les nitrates bouleversent l’équilibre du bassin

Le nitrate (NO3-) pénètre l’eau sans faire de remous, mais ses effets se révèlent vite. En quantité trop élevée, il devient l’allié des algues filamenteuses : la concentration grimpe, l’eutrophisation s’accélère. Bientôt, le bassin se recouvre d’une pellicule verte, les algues prolifèrent et privent les plantes aquatiques de la lumière nécessaire à leur survie. Leur développement ralentit, certaines espèces disparaissent, incapables de rivaliser face à l’envahisseur.

Lorsque les plantes ne remplissent plus leur rôle de filtre naturel, les nutriments circulent librement, poussant encore plus la croissance des algues. Ce déséquilibre s’intensifie si les phosphates sont également présents. Rapidement, le taux d’oxygène dissous chute, surtout la nuit, quand la consommation d’oxygène par les algues et la décomposition des matières organiques dépasse largement la production.

Pour les poissons, les conséquences sont tangibles : le manque d’oxygène les stresse, affaiblit leur système immunitaire, tandis qu’une forte concentration de nitrate ralentit leur croissance et augmente la mortalité, particulièrement chez les plus jeunes ou les espèces sensibles.

Cette chaîne de perturbations touche l’ensemble du système aquaponique. L’équilibre fragile entre bactéries nitrifiantes, poissons et végétaux se rompt, la qualité de l’eau décline et c’est tout le bassin, avec sa diversité vivante, qui se retrouve menacé.

Des stratégies éprouvées pour garder vos nitrates sous contrôle et protéger votre écosystème

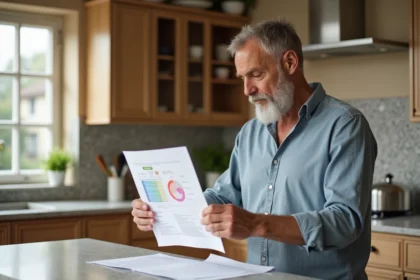

Surveiller la concentration de nitrate (NO3-) dans l’eau du bassin devient vite un réflexe protecteur. Les tests colorimétriques, qu’ils soient en bandelettes ou avec un photomètre portable, permettent de juger rapidement ou précisément de la situation. La régularité fait la différence : mesurer chaque semaine, c’est s’assurer de détecter le moindre écart avant que la faune et la flore ne subissent les conséquences.

La filtration biologique occupe une place centrale. Les bactéries nitrifiantes transforment l’ammoniac en nitrites puis en nitrates, mais pour aller plus loin, il faut compter sur la présence de bactéries anti-nitrates capables de convertir ces composés en azote gazeux. Certains filtres spécifiques stimulent leur action et viennent renforcer l’ensemble du dispositif.

La végétation aquatique agit aussi comme un régulateur naturel. Des plantes comme l’élodée, la myriophylle ou la jacinthe absorbent le nitrate pour grandir, limitant ainsi la hausse des concentrations. Installer une densité suffisante, tout en aménageant des zones ombragées pour freiner les algues filamenteuses, s’avère une stratégie efficace.

Pour agir directement, le renouvellement d’eau reste une solution simple et fiable : retirer une fraction du volume du bassin et la remplacer par une eau pauvre en nitrates permet de diluer rapidement l’excès. Coupler cette pratique à une alimentation maîtrisée des poissons contribue à la stabilité de l’écosystème. Observer, anticiper, ajuster : voilà la réponse concrète à un polluant qui ne prévient jamais avant de frapper.

Un bassin sain ne s’obtient pas par hasard. À chaque étape, l’attention portée aux nitrates façonne un équilibre vivant, résilient et durable. Quand la vigilance devient habitude, l’eau retrouve sa clarté, et tout l’écosystème respire à nouveau.